酱,曾是最尊贵的食物,古人吃酱简直不要太讲究

中华民族是最早掌握发酵技术的民族,中国制酱历史比酿酒还要早。早在石器时代,华夏的先民就用器物烧煮食物,早期的酱(最迟始于商代)基本都是用肉或鱼做的,称为“醢”(hai三声),也是当时最原始“酱”。

周天子用酱有多讲究?

醢的种类,在先秦时期已十分繁多,是当时王公贵族专享的奢侈调味品,还是美食,并有其用膳的礼制。据《周礼》记载:“周天子祭祀或宴宾时,用酱百有二十翁”,且每次正餐都要遵循制度摆满六十个醢的品种。”其所享用的美味佳肴,三牲禽兽,加上姜、桂、菜、果,内馔小食,美味异常。少则几十品,多达上百、上千品。宫廷卤宴奢华程度可见一斑。

01

器物精美

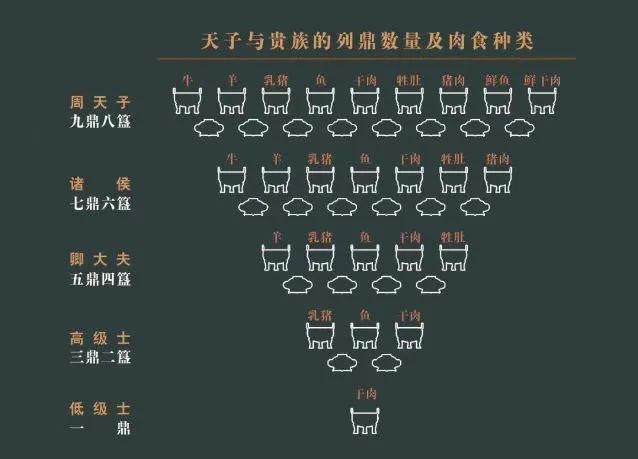

据《周礼》记载,天子在祭祀、宴飨、随葬时享用九鼎八簋,诸侯使用七鼎六簋,大夫使用五鼎四簋,依次类推,不能越级使用。“鼎”是烹煮肉制品的器具,“簋”是盛放黍、稷等粮食制品的器具,后逐渐成为政权的象征,成为祭祀社稷的礼器。

这套鼎簋于1996年出土于河南省新郑市郑韩故城东城郑国祭祀遗址,包括9件螭纹铜鼎和8件窃曲纹铜簋。青铜是金属冶铸史上最早的合金,在纯铜(紫铜)中加入锡或铅,因颜色青灰,所以被叫做青铜。但青铜最初却不是青灰色的,而是金黄色。高纯度的青铜在刚制作时,颜色接近18K金,因为埋在土里生锈,才一点点变成绿色。可以想见,当时周天子在宴飨时,眼前摆满金光灿灿的餐具是多么的气派!

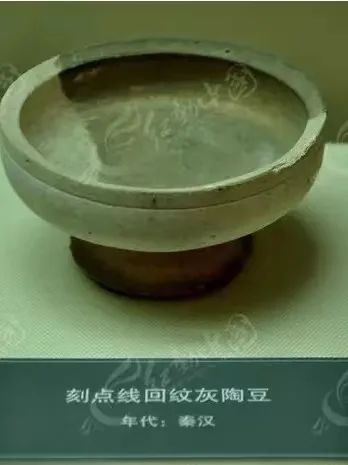

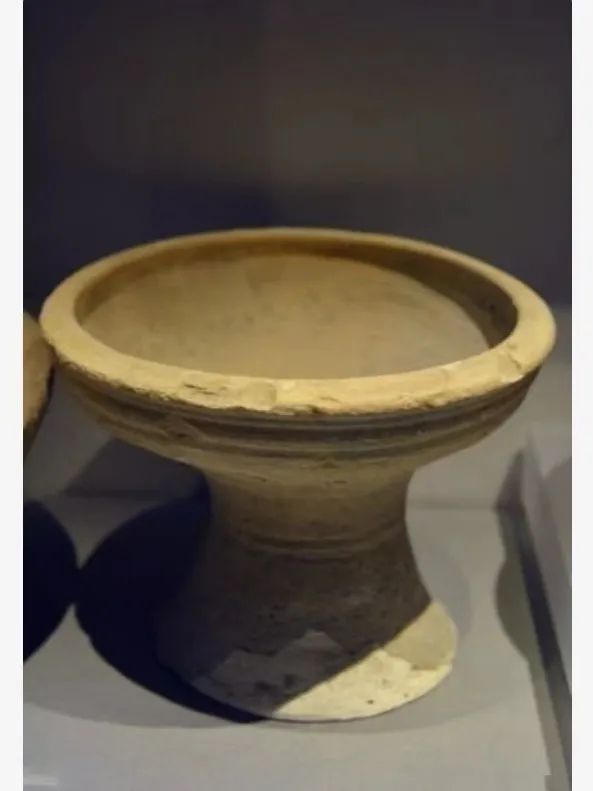

春秋青铜盖豆

秦汉灰陶豆

商代陶豆

战国陶豆

除了鼎簋,还有专门盛酱的盛食器叫“豆”。由专门管理食物的叫做“醢人”、“醯人”的官员“掌四豆之实”,负责按规制在桌上摆上不同数量的豆及不同种类的酱。

02

技艺成熟

那时制酱,是先将肉煮熟后,要切成块晾干,再把晾干的肉块剁碎,跟酒麹等搅拌,加盐,用酒浸泡,密封瓮中,一百天左右就做成了。从这里可以看出,古时延长酱品保存期的方法,主要用盐、用酒、还要密封隔绝空气。

03

配搭守制

因为酱在当时是八珍之主(其中七珍都与酱有关),没有酱,就没有味道。而且吃酱特别讲究。因为当时人们还不会炒菜,煮肉的时候也不是放着各种调料一起煮,而是用白水煮,这样的肉直接吃没味道,所以就切成小块,蘸着酱吃,酱里有盐有酒,如此一来才算美味。

春秋时代的孔子,在吃酱方面说过一句名言:“不得其酱,不食。”大概意思就是说,如果吃饭时所准备的酱不符合食物搭配规矩,这顿饭宁可不吃。孔子的饮食观念,是对西周时期“寓礼于食”的坚守和强调,也代表了当时上层社会的食礼规矩,其中有一条就叫做“献孰食者操酱齐”,就是说,端上熟食后,也要一起献上与之搭配的酱。

比如在“馈食礼”规格的饭桌上,就要摆上蜗牛酱、蛤肉酱、蚁卵酱、鱼肉酱等八种酱。而且它们必须是固定的“套餐”,比如说吃蜗牛酱,与此搭配的讲究吃法,是配上菰米饭、雉鸡羹;再比如,吃鱼要蘸卵酱;吃鳖需要肉酱;吃干肉条要配蚁酱,吃肉羹要配兔肉酱,吃麋肉要蘸鱼酱,吃鱼片要配以芥子酱等等,这其实是蕴含着非常实用、又符合自然规律的养生观念。一方面,不同的酱对不同腥味调和作用不同,另一方面,酱本身就是有盐有酒,自身有不同营养价值。如此复杂且规矩众多的餐食,并不是一般百姓可以享用,这也能看出酱在饭桌上的高贵身份。

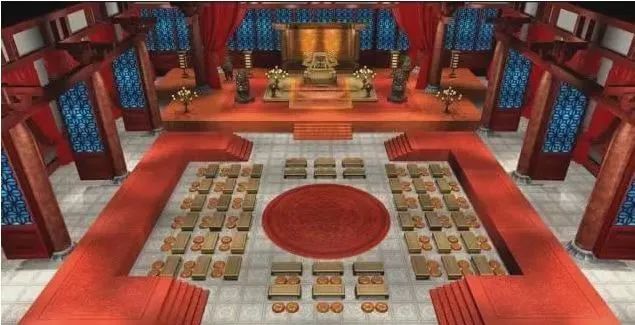

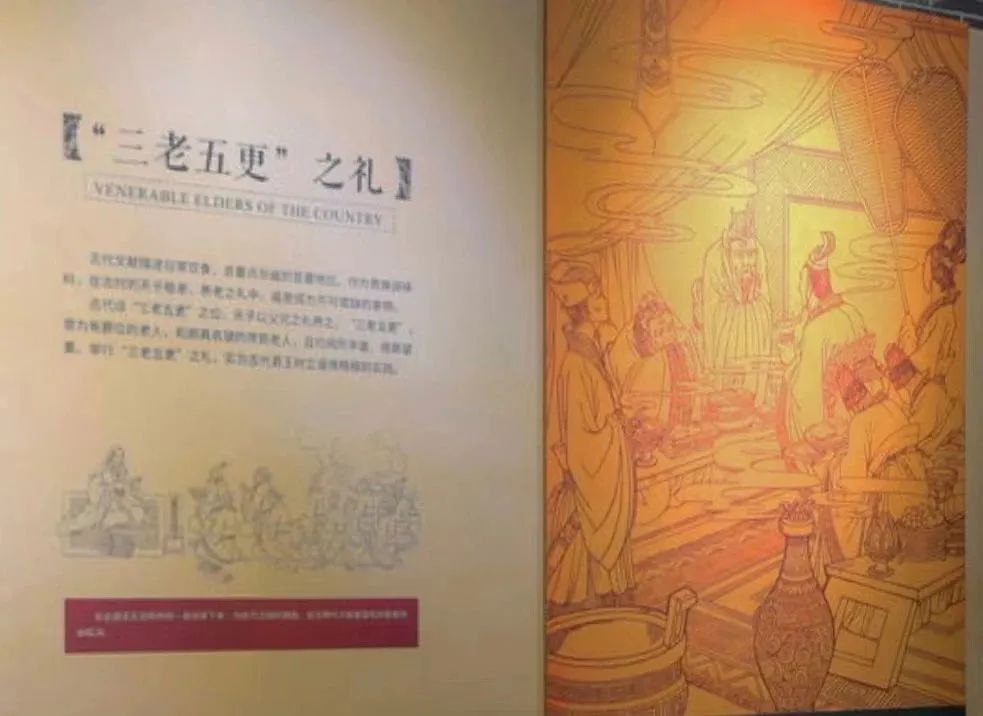

我们看到这张图上,是周天子宴请“三老五更”人员时的场景,不仅要跪拜,还袒露出右膊,把肉切割成小块,并亲自拿酱食和酒给老人,以示尊敬。这是天子尊才敬老礼仪的开始,酱的地位也上升到引导教化的作用。

“礼”本是为了维护贵族等级秩序的手段,目的是使君臣有位、贵贱有别、尊卑有等、长幼有序。在依然特别注重“寓礼于饮食”的春秋时代,酱在饮食中发挥的特殊作用,被引申到了治国理念中,并在贵族阶层的政治生活中得以实践,从而使酱也具备了更多的文化意义。

煌 上 煌 酱 卤 博 物 馆 地 址

江西省南昌市南昌县小蓝中大道66号

煌上煌工业园内

联 系 电 话

19170080280

煌上煌酱卤博物馆

欢迎大家光临!

- END -